2025年9月20日、「ONE FUKUOKA BLDG. CULTURE MONTH」で開催された「アートツアー&ワークショップ」では、ワンビル館内のアート作品を巡るツアーと、アーティストSoh Souen (ソー・ソウエン)さんによる身体表現のワークショップ「息を合わせるってなんだろう?」が行われました。

点描、証明写真、香り、声など、多様なメディアで“私”と“私たち”の関係を探り続けるSohさん。今回行われたワークショップでは、参加者が互いに声を差し出し合い、空気を震わせ、見えない関係の輪郭を感じ取る特別な時間に。福岡を拠点に活動し、国内外で発表を重ねるSohさんにONE FUKUOKA BLDG.に展示された作品や、ワークショップの裏にある思想、そしてこれからの展望についてお話を伺いました。

Soh:今日行ったワークショップは、「息を合わせるってなんだろう?」というテーマのもと、呼吸や声に意識を向け、身体を使いながら、自分たちの在り方を考えてもらいました。参加者のみなさんも声を出し、身体を動かしながら、アートを体感していただけたのではないかと思います。

ワークショップが始まると、場を共有していることの濃密さのようなものを感じました。初対面の方が多いワークショップだったと思うのですが、参加者同士の関係性が生まれるのがとても早かったように思います。

それぞれが「何かを作る」ワークショップではなく、「雰囲気」や「空気」を一緒に考えるワークショップだったからこそ、このような空気感になったのかもしれません。皆さん感受性の高い方が多いと感じました。

Soh:今日のワークショップでは、自分が美術を通してこれまで得てきたことを参加者の皆さんと共有したいという思いがありました。同時に、皆さんから学ばせていただく気持ちも満々なんです(笑)。

最近は「空気」というものにとても興味を持っていて、政治的な意味での空気や、物質としての空気など、さまざまな側面から考えている途中です。特に「この時代の空気」に惹かれているので、その空気感を軸にしました。

Soh:今回のワークショップでやりたかったことは、すべてあの最後の指示に集約されています。言ってみれば、それを行うための“準備運動”をずっと続けていたのが、このワークショップだったんです。

最初に手を合わせてお互いの感覚を知るところから始まり、手が離れたあとも「空気」という目に見えないものの中ではつながっている。そうした感覚を持ってほしいと思いました。そこには今のような時代のなかでも、それぞれが自分の中に望む世界を持ち、その上で声を上げていってほしいという願いが込められています。

でも一方で、みんなの「望み」は決して同じではありません。その違いを受け止めなければならない状況に、今の私たちは立たされています。頭ではロジカルに理解できても、ではそれをどう実現できるのか。他者の望みを聞きながら、それに応える形で自分の望みを発する。その声が重なり合ったとき、そこにどんな響きや声色が生まれるのか。そうしたことを一緒に考えたくて、このワークショップを企画しました。

Soh:そうですね。参加してくださる方によって、場の空気や響きは毎回まったく違うものになると思います。もしそれがひとつのモノフォニー(単旋律)になってしまえば、それはある種の全体主義にもなりかねません。

むしろ、完璧な不協和音のようなアナーキーな世界線であっても、声を出している側が「これでいい」と受け止められるか、「これでいい」と思えるかどうか、その感覚こそが、いろいろなことを考えるきっかけになるのではないかと思っています。

普段から、声を出す、呼吸をするという行為は、とてもシンプルで誰にでもできることですが、同時に世界を震わせ、空気の流れを変える行為でもあります。だからこそ、どんなに些細な声でも、そこには世界に影響を与える力がある。

そのことを、ワークショップという形で少しでも伝えられたらと考えました。

Soh:実は、初めての試みで、ワンビルでのワークショップがその最初の回でした。参加者の皆さんも最初は少し戸惑いながら、「こんな感じで声を出していいのかな?」と恐る恐る、慎重に取り組まれていたのですが、その姿勢こそがとても良いなと思ったんです。

何かを差し出すように、センシティブでおぼつかない態度って実は、他者と関わるうえでとても大切なことだと感じています。相手を理解した“つもり”になるのではなく、確かめ合いながら関わっていく。

今回のワークショップのような形で他者と向き合うことが、少なくともあの場ではとても意味のあることだったと、僕自身強く感じました。

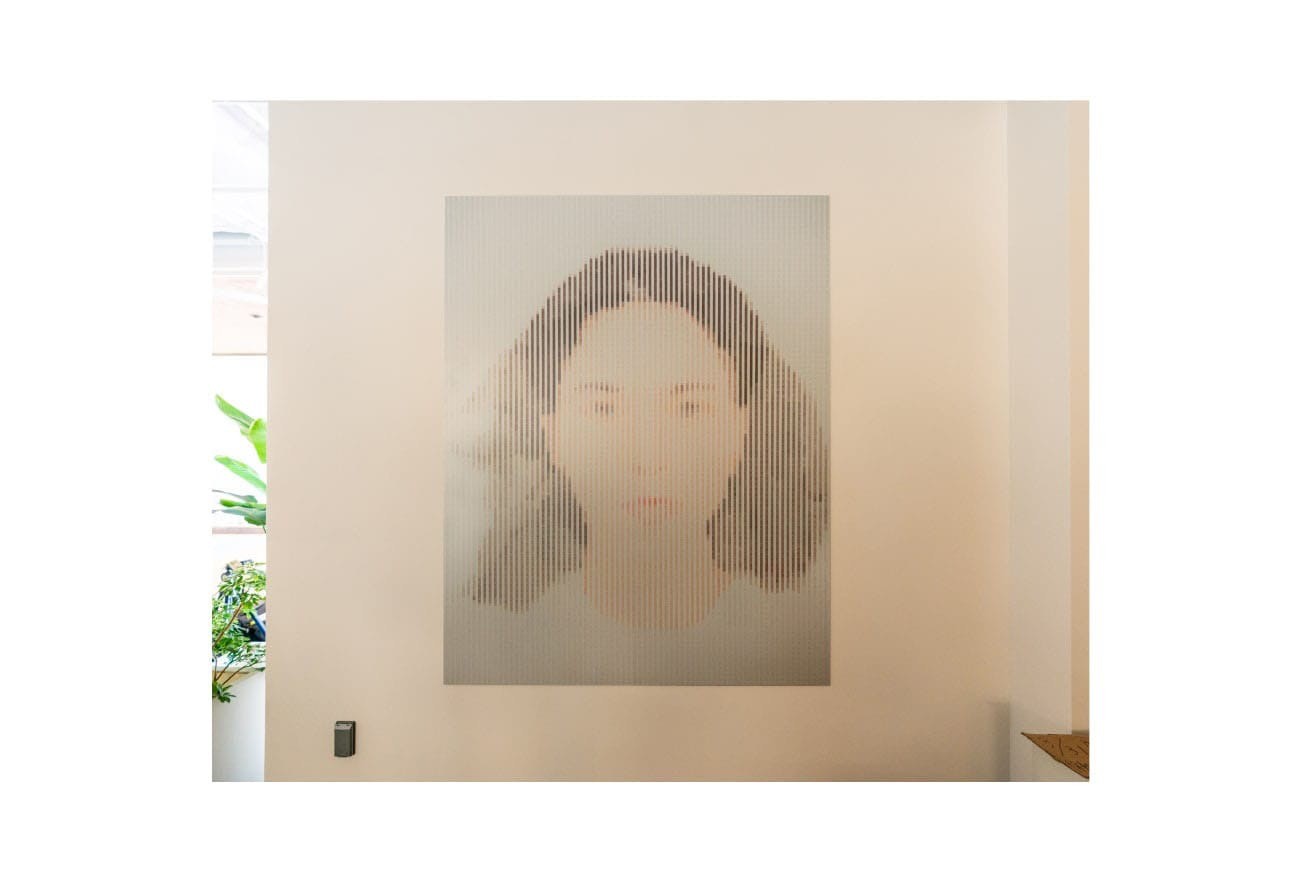

Soh:話し合いを重ねていく中で、最終的にあの絵に決まりました。このシリーズを選んだ理由には、2つの大きなきっかけがあります。

ひとつは、僕が大学を卒業して初めて福岡で個展を開いたときに、そのシリーズを発表したこと。もうひとつは、作品のモデルでありオランダ在住のアーティスト、サラ・ミリオと初めてパフォーマンスを行ったのも福岡だったからです。

そうした経緯が重なって、今回は福岡に縁のある、思い入れの強い作品を選びたいと思いました。

Soh:ワンビルに展示されている作品は、大学卒業後に描き始めたシリーズです。大学時代から、証明写真を使った作品を制作していました。その頃考えていたのは、普段自分が「私」や「自己」として認識しているものは一体どんな存在なのか、そしてそれはどのように形成されているのか。ということを、絵を通して探っていきたいということでした。

学生の頃は、記憶や内在性に焦点を当てて作品を作っていたんですが、「自分の身体の内側に、何か本質的なものがあるのではないか」と思って制作を続けていたんです。けれども、4年間取り組むなかで、なかなかうまくいかない感覚がありました。

大学を卒業して福岡に戻るタイミングで、「このままではいけない。自分の考え方を変えないとやばいぞ」と思い、もう一度学び直す中で発想を転換しました。つまり、“自己”は自分の内側にあるものではなく、むしろ外側である他者や環境との関係性のなかに“私の根拠”があるのではないか、という考えに至ったんです。

その関係性をベースに思考を展開させたことが、あのシリーズにつながりました。

Soh:まずは、点描のような手法で証明写真を描いてみようと考えました。そうすることで、鑑賞者が遠くから見ると人物像として立ち上がるけれど、近づいてその根拠を探そうとすると像が崩れていく。そうした構造をつくりたかったんです。思い立ったときに「この構造は使える」と感じました。

そして点描と証明写真をどう組み合わせていくか考える中で、証明写真を“情報”として捉えることに。その性質を活かし、解像度を落としてピクセル状に変換することで、現在のような作風にたどり着きました。

Soh:考えていること自体はひとつの頭から出ているので、すべてつながっているんですが、その思考をどのメディアで表現するのが最も適しているかを、毎回考えています。

絵で描いた方が伝わるのか、インスタレーションという形で空間ごと提示した方がいいのか、それとも自分自身の身体を介した方がより直接的に届くのか。

コミュニケーションとして一番成立しやすいメディアを選びたいと思っていて、その基準で表現方法を決めています。

Soh:『my body, your smell, and ours』を制作したのは、ちょうどコロナ禍の時期でした。外に出て人と直接関わることが難しい中で、「匂いを使って何かできないだろうか」とぼんやり考え始めたのがきっかけです。

そこで、個体差のないまったく同じ形の人体を25体ほど制作し、それぞれに異なる香りを入れて“香りのコミュニティ”をつくりました。どれも単体では心地よい香りなのですが、複数が混ざり合うと、必ずしも「いい匂い」とは言えない複雑な匂いになる。その中で、“私”と“私たち”の関係を、感覚を通して提示したいと思っていました。

この作品を発表したのは2020年で、当時はギャラリーに入るにもマスクが必要でした。そのため、香りをちゃんと嗅ぐことができなかったので、僕が本当に提示したかった香りのコミュニティを実現することはできなかったんですけど、そのプロセスまで含めて面白いなと思いました。

Soh: 今日のワークショップもそのひとつなんですが、今は空気や声を使ったサウンドインスタレーションを約1年かけて制作しているところです。コンセプトづくりから考えると、すでに制作も終盤に差しかかっていて、ようやく形になりつつあります。

もちろん、ひとつ完成したあともブラッシュアップを重ねる時間が必要なので、長い戦いではありますが、それでも少しずつ終わりが見えてきたなという感覚です。

Soh:日本の中ではまだ珍しい取り組みだと思いますし、アーティストとしてとてもありがたいですね。海外ではパブリックアートがしっかりと根付いている地域も多いので、日本でも少しずつそうなっていけばいいなと思います。

本当に良い作品というのは、見る人に「考えるきっかけ」を与えてくれるものです。それが街の中や人々の目に触れる場所にあるということは、つまり“世界をよくする手がかり”がいろいろなところに存在しているということでもある。だからこそ、こうした取り組みが続いて、作品が少しずつ増えていくことを、個人的にも願っています。

Soh:僕自身は「アート」という言葉だけが先走るのではなく、もっと多くの人のためのものであってほしいと思っています。特に都市の中でアートにフォーカスすると、資本主義と結びついてラグジュアリーなイメージを持たれがちですが、決してそうではありません。むしろ僕自身は、社会のなかで傷ついていたり、ジレンマを抱えている人たちの思考法が広がるきっかけになればという思いで取り組んでいます。

今、生きづらさを感じている人にとって、アートが少しでもアクセスしやすいものであってほしい。そして、アーティスト側もよりオープンに、プレイヤーとして発信していくことが大切だと思っています。その姿勢が企画側にも届けば、相乗効果でアートの可能性はもっと広がっていくはずです。

それぞれが人生をより良い方向に転がしていくためのきっかけを、アートが与えられる。僕は今でも、アートにはそうした力があると信じています。

Soh:とてもシンプルな言葉になってしまいますが、”作品を通して誰かを癒すことができないか”、そんなことを考えながら作品と向き合っています。ワンビルは、街の中のひとつの“中継点”のような存在だと思うので、ぜひふらっと立ち寄って作品を観ていただけたら嬉しいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Interview & Text & Photo_ Yumi hyfielde

Edit_ Taku Kobayashi

Soh Souen (ソー・ソウエン)

アーティスト。1995年、福岡県北九州生まれ。2019年に京都精華大学芸術学部造形学科洋画コース卒業後、私たちの生にまつわる事象を、身体との関わり合いを通して考察する絵画、インスタレーションやパフォーマンスを国内外にて発表。コロナ禍に始まったサラ・ミリオとの共同プロジェクトや、銀座エルメスフォーラムにて内藤アガーテの作品を使用したパフォーマンスを実施するなど、独自の活動を展開している。

主な展覧会に「第17回福岡アジア美術館アーティスト・イン・レジデンス成果展 境界を縁取る」(福岡アジア美術館)、「絶えず壊れてきたし、壊れ続けている(壊れてはいない)」(rin art association/群馬)、「京都精華大学55周年記念展 FATHOM - 塩田千春、金沢寿美、ソー・ソウエン」(京都精華大学ギャラリーTerra-S/京都)など多数。2024年、インスタレーション作品「Bellybutton and Breathing」が福岡市美術館に収蔵された。