ギャラリースペースから重要文化財の歴史的建造物まで、さまざまな場所で展覧会を開催してきた舘鼻さんだが、1つのホテルの空間全体をアートで満たすという経験はこれまでになかった。「装飾品ではなく、ホテルの要素の一部となるアート」を、どう作り上げていったのか。

そこにしかない光

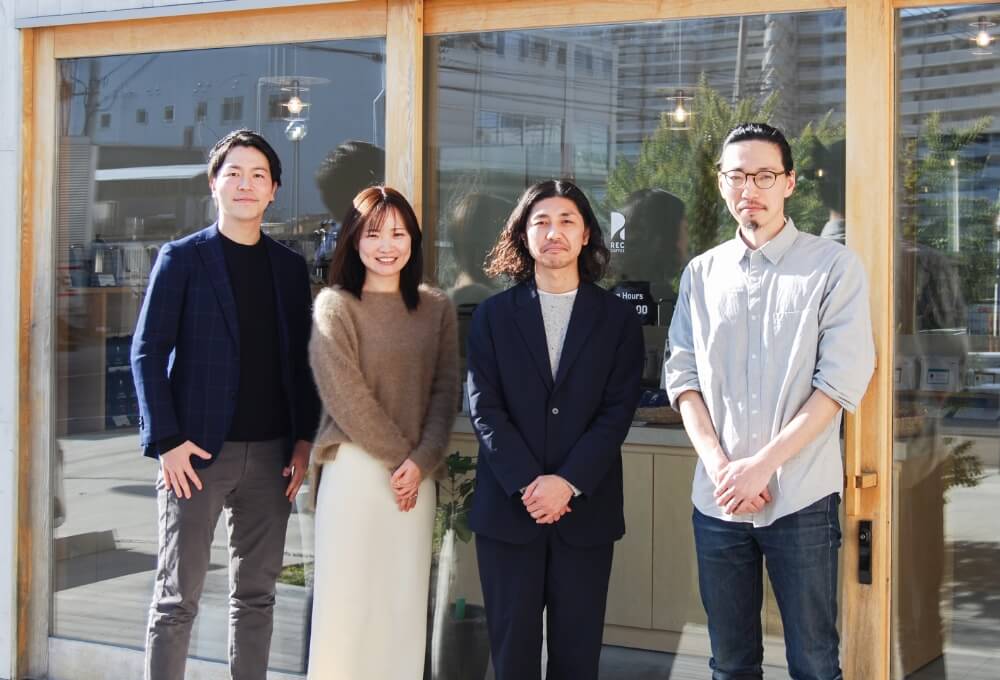

対談は、東京品川区のギャラリー「KOSAKU KANECHIKA」で開催された舘鼻則孝展「Under the Sun and Moon」(2024年11月22日 - 12月26日)の会場にて

対談は、東京品川区のギャラリー「KOSAKU KANECHIKA」で開催された舘鼻則孝展「Under the Sun and Moon」(2024年11月22日 - 12月26日)の会場にて

舘鼻さん:ホテルの仕事は初めてではありません。しかし、「ここに置く作品を探している」とお買い求めいただくのではなく、ONE FUKUOKA HOTELのための新作を作るこのプロジェクトは、とてもやりがいのあるものでした。まだ制作途中の作品もあります。3月のオープンに焦点を合わせて、最後まで考えていくつもりです。

中村さん: ゼロからこの空間のためだけに作ってもらうという、サイトスペシフィックなアートが良かったのです。その空間に捧げるようなものとして。舘鼻さんは空間のスケール感や照明、ゲストはどういう気分でここに来るのか、詳細にヒアリングしてくれました。

舘鼻さん:空間のことを一番分かっているのは中村さんなので、サイズやカラーリングなど、何度もやり取りを重ねました。例えば、そこでしか見られない、そこにしか当たらないような光と、作品が共存することがあるんですよ。また吹き抜けでは、鑑賞者の目線が上から下に動く。それらを最大限生かして、ふさわしい見せ方をしたいのです。

中村さん:レセプションラウンジから客室へと向かうエントランスには、彫刻をお願いしました。雷神感が強く表現された太鼓が連なる唯一の彫刻作品を、最初にアートを意識して欲しい場所に設置してもらいたくて。

舘鼻さん:絵画は空間に馴染み調度品的でもありますが、彫刻には、そこに物理的な物がなくてはならない理由があるわけで、だからこそモニュメントとして成立する意味を持たせる必要がある。そうした観点で言うと、アイコンになるモチーフ、ストーリーを語る上で、とても重要なシグニチャーになるのではと思います。

自然とつながる

中村さん:私の建物は、自然と人間、自然と建築の関係を問うてきたところがあります。日本人が昔から持ってきた自然観は、人間中心主義的な今の社会、世界でこそ必要だと思っています。自然を尊び、人間の側が一歩引いて暮らす感覚、あるいは自然ともっと豊かにつながっていくということを、いつも考えています。

今回も、単にこのインテリア空間にアート作品があったらおしゃれだね、という空気感で作りたくはなかった。このホテルはONE FUKUOKA BLDG.の中で一番高いところですが、この場所の自然、つまり空を見上げ、天を想う。かつての天神信仰にあったような感性をどう作っていくか。決してファッションではなく、非常に精神性の高い、自然と結びつくという意味を持たせたかったのです。

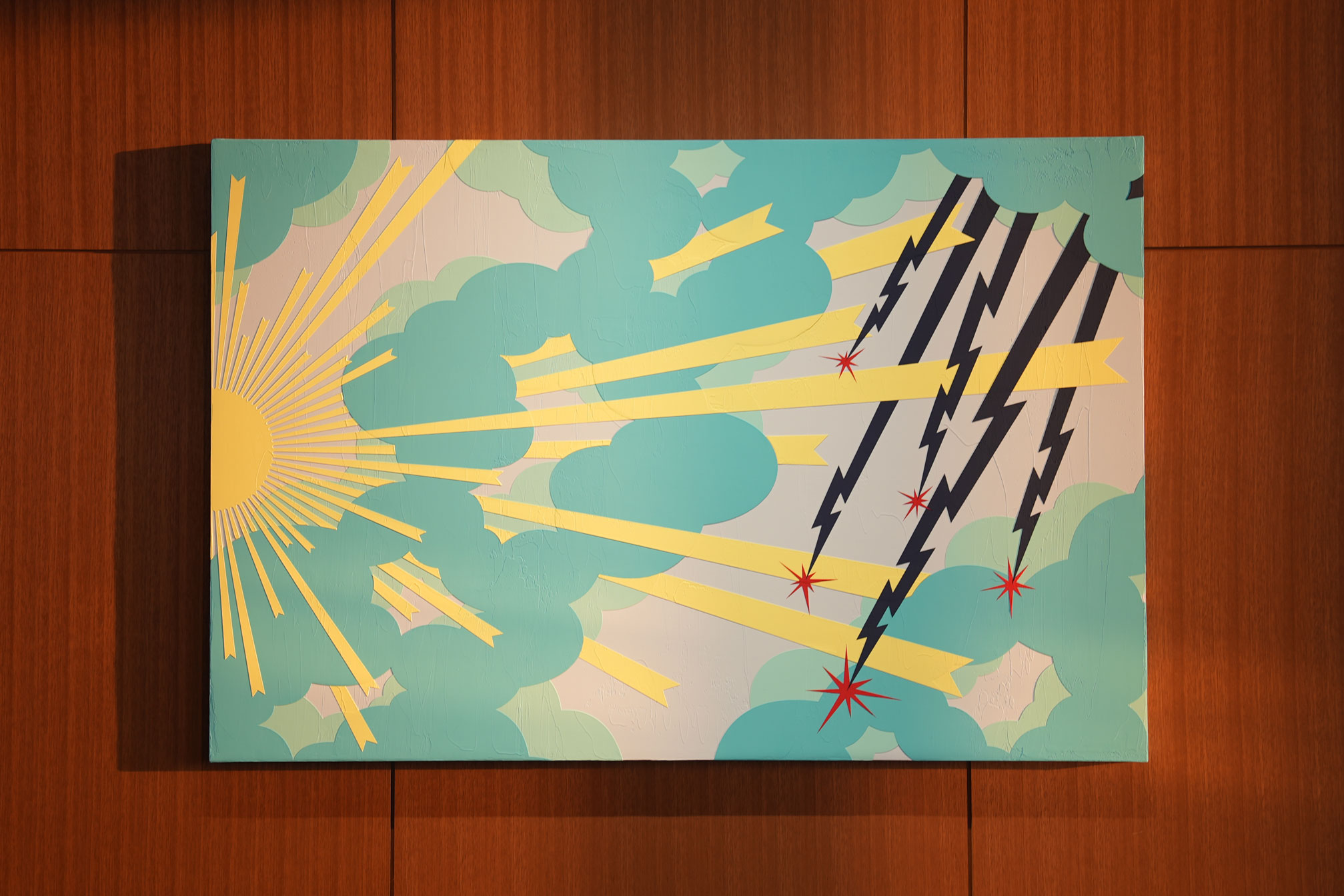

舘鼻さん:私は、創作活動において「RETHINK(リシンク)」という言葉を使っています。過去の日本文化を掘り下げ、どう表現すべきかを考える中で原点に立ち返る。そうすると、地域に根ざしているもの、自分自身のアイデンティティ、育ってきた環境と重なり合う部分があるんですね。東京生まれですが、鎌倉の自然豊かな土地で育ったので、自然の中に存在し、日本人の信仰の対象になってきたものを身近に感じてきました。今回登場する稲妻も、信仰の対象を具現化するために昔から描かれてきたモチーフ。形がないものを形にする、それ自体が信仰作業の意味合いを持っていたのだと思います。

実は見たことがあるもの、身近に隠れているものを具現化して作品に起こしていくことで、何らかの気づきを与えられたらと思っています。私の作品はポップな色使いが多いのですが、作品を通して改めて日本を知る、描かれているモチーフの意味を知るという入口になるよう、鑑賞者の目を引く視覚的要素も作品には必要だと思っています。

中村さんもホテルのデザインに、「紙垂(しで)」のイメージでジグザグ文様を取り入れられていますよね。

中村さん:気づく人は気づくという形ですね。紙垂は、神社の御神木のしめ縄などにあしらわれる神聖な印。結界を表す稲妻を表しているとも言われています。廊下の壁やヘッドボードなど、天神さまらしいモチーフとして隠喩的に、そこかしこに忍ばせています。

私も東京生まれ、鎌倉育ちで、金沢や京都などの古都とも縁が深いのです。

ルーツにある自然と日本古来の神性への敬意が物作りに映し出され、2人の作品を唯一のものにする。後編では、仕事において大切にしているものや、これからどんな作品を作っていきたいのか、ONE FUKUOKA HOTELに寄せる期待について語ってくれた。

Special Thanks:KOSAKU KANECHIKA

仕事における必需品

東京品川区のギャラリー「KOSAKU KANECHIKA」で開催された舘鼻則孝展「Under the Sun and Moon」(2024年11月22日 - 12月26日)にも、稲妻モチーフの作品が並んだ

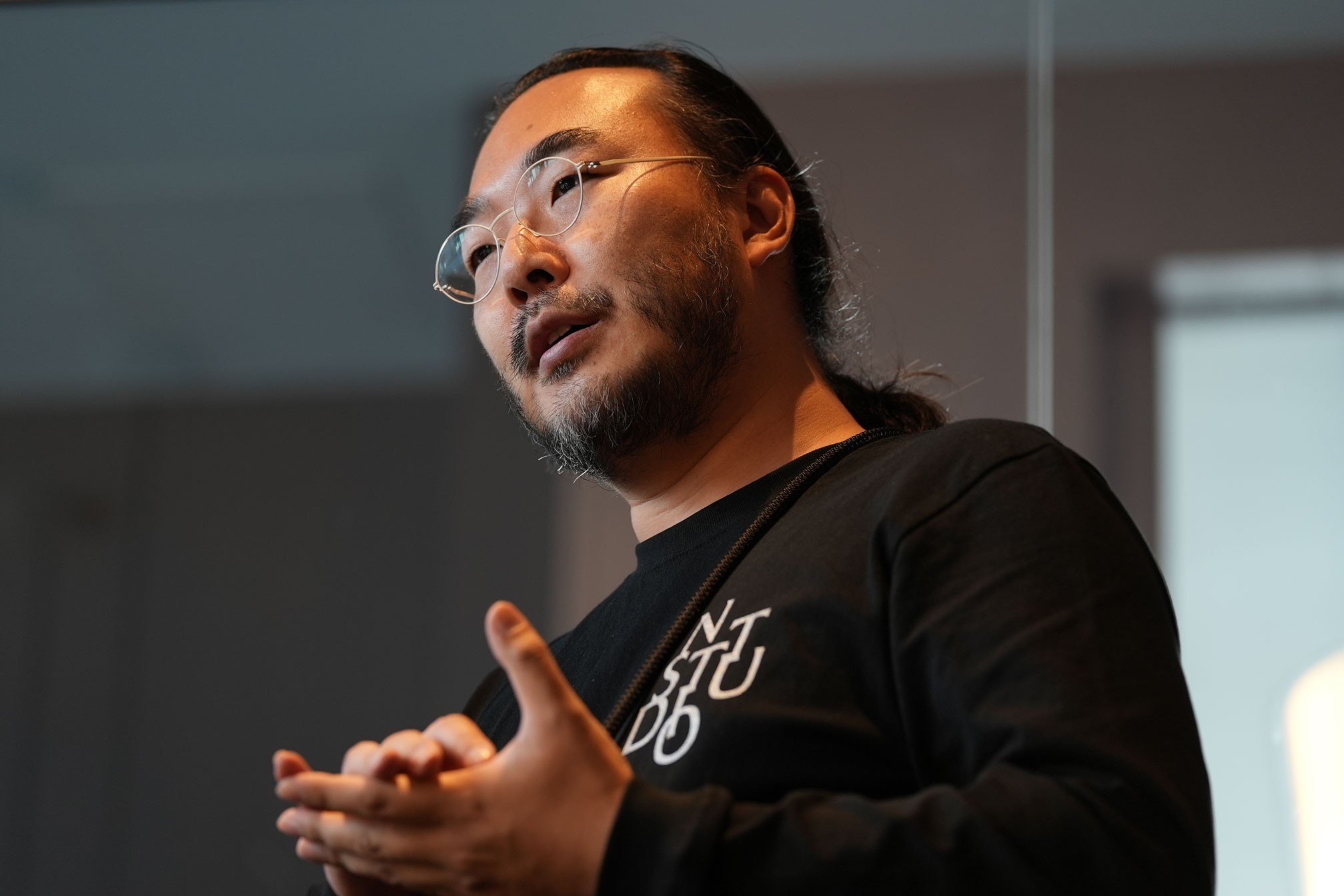

舘鼻さん:自分の作品であっても、全ての工程を自分の手で制作しているわけではないので、私のスタジオスタッフと作り上げていくという意味で、チームが重要な立ち位置を占めています。また、色を使う上では、たくさんのカラーパレットと照らし合わせながら制作をしていきます。そうした創作のための引き出しは、日頃から常になくてはならないものですね。

中村さん:普段からよく気にして観察しているのは、人がどう行動しているかです。感覚の手前に行動があり、それを私たちは「振る舞い」と呼んでいます。建築や空間は、基本的に動かない物質を扱うので、そこに人がいて、どういう体験をし、何を感じているかが大事。「振る舞いの過程の中に感覚が立ち上がる」という想いで設計しています。

これからチャレンジしたいこと

中村さん:礼拝堂など「祈りの施設」に携わる機会がよくあって、とても楽しんでいるのですが、また違った形の精神的な場所の一つに、美術館があると思っています。ルイジアナ美術館のような、土地にしっかり根ざした施設をいつか設計してみたいですね。

舘鼻さん:アートは基本的に室内に展示しますが、2023年3月に小石川後楽園(東京都文京区)で開催した展覧会(東京都主催・江戸東京リシンク展)では、外にも展開しました。同年10月には、屋外にバスケットボールコート(埼玉県吉川市・アクアパーク内)を描くという経験をしました。これからさらに、海や湖など、自然の風景や環境と調和する大きなスケールの中で作品を発表してみたい気持ちがあります。

中村さん:舘鼻さんの作品にぴったりですね。

舘鼻さん:扱っているモチーフや内容は合っていると思うのですが、大都会で仕事をしていると、どうしてもアートの商品的価値に舵を切らざるを得ないというジレンマがあります。

中村さん:流通がそうですから、マーケットを意識する必要は確かにありますよね。舘鼻さんは、日本らしさの中でも、お茶や数寄屋の文脈ではなく、どちらかというと歌舞伎の方向を選ばれているように思うのですが、なぜでしょう?

舘鼻さん:茶道の「侘び寂び」にはプロフェッショナルな方々が多くいらっしゃるので、自分が絶対やらなくてはならないものではないかなと。「やったらおもしろいと思う」と言っていただくこともあるんですが、もっと過去に追いやられてしまっているところを掘り下げたいという想いが強いです。すでに評価されているものより、現代で再定義する価値があるものを探します。

中村さん:建築では、日本のバロックと言われる日光東照宮が、正当な日本文化とは違う、本流から離れていると捉えられることがありますが、豪華絢爛、歌舞伎的な価値観も、日本人の中に確かにあったはずなんですよね。

舘鼻さんの代表作の一つ「ヒールレスシューズ」

福岡の街について

中村さん:自然が豊かで、美味しいものが多くて、都市的利便性もある。市内から空港までが近いというアクセスの良さだけではなく、お祭りなど昔からあるものを、現代の人たちが熱心に続けている。自然と都市の豊かさが凝縮しているところが、すてきだと思っています。

舘鼻さん:都市としても地方としても成立しているという印象です。ほど良い人口密度でコミュニケーションに飢えることはないけれども、地域の特異性を地元の方々が理解して、際立たせることができているのはすごいですよね。東京に住んでいると特に、住みやすそうと思うかもしれないです。東京の地域性って難しくて、私が拠点としている表参道も、そのらしさを問われてもなかなか答えられない。

インスピレーションの一助に

中村さん:ONE FUKUOKA BLDG.は、まさに福岡・天神の1丁目1番地。福岡の魅力である自然や伝統、都市としてのエネルギーが凝縮する、その象徴であって欲しいですね。まず地域に愛され、そうした中でも先進的な人たちが集まってきて、見知らぬ人同士であっても何らかの影響を受け合い、交流し、文化を育んでいく場所になって欲しいなと。そのための核として、ホテルという暮らしを含んだコンテンツが存在すると思っています。

舘鼻さん:福ビルもクリエイティブな求心力がある場所だったと聞いています。今回もアートやデザインなどのクリエイティビティが集まるビルになっていると思うので、人と人とが掛け合わされることで、イノベーションが起きるといいですよね。私の作品以外にも、建物の内外に、アートがたくさん設置されます。それらに触発されて新しいクリエーションや、子どもたちの未来の創造性が生まれてくるのであればうれしいです。

自分にとってのアートを探す

中村さん:美術館やギャラリーに飾られているものだけがアートなのではなく、観察者にとって美しかったり、感じるものがあったりすれば、それがアートだと思うのです。舘鼻さんの作品を見て、背景にある精神性に触れる。ホテルを出て、あるいはホテルのテラスから空や自然を眺めた時に、自分なりの美しさを発見する。そんなアート体験を送って欲しいです。

舘鼻さん:アートは、「アート界のもの、アーティストのもの」ではないので、色々な人が、自由にさまざまなことを感じられるきっかけになることを願っています。

中村さんと舘鼻さんの対談から3カ月後。すべてのアート作品が完成し、オープンを控えたONE FUKUOKA HOTEL(ワンフクオカホテル)に収められた。

もっとも大きな絵画は、18階と19階を結ぶ階段の踊り場に。唯一の彫刻作品は、ロビーフロアから客室に向かうエントランスに。そのほか、大小さまざまな絵画が各客室に寄り添う。東京から7名のチームで来福した舘鼻さんは、空間との調和と融合をどう見たのか。

ホテルのムードを大切に

2025年3月末の設置初日、まだあちこちに養生の残るホテル内に、舘鼻さんの姿があった。空間の完成前に作品があるさまを想像するのは難しかったのでは? との問いに、こう応える。

舘鼻さん:「美術館やギャラリーには、作品用の照明が設定されています。つまり色や明度が整えられた安定した光があります。ここには自然光も入るし、照明もホテルならでは。そうした光を大切にしたいと、パースやCGを見ながら考えました」

レストラン側から望む壁面

白い光とは異なり、黄色の照明の下では、赤をオレンジに感じるなど色の差がせばまるという。特に青や緑といった明度が暗い色は、緩やかなグラデーションだと同じ色に見える可能性がある。同じトーンのグラデーションというより、青の中に黄色、赤の中に黒、水色と赤とのコンビネーションなど、コントラストのはっきりした色使いを取り入れた。「中村さんからも、バキッと見やすくという希望がありました」と話す。

静寂に包まれた廊下奥の壁面

ホテル内は照度も低めだ。また、昼と夜とでは表情が変わる。昼間外出していたゲストが戻ってきて過ごす夜のシーンこそ重要だと、ムードを高める存在になることを意識した。

あるべきところに収まる感覚

最初に設置されたのは、階段踊り場の絵画だ。縦240㎝、横120㎝と、一枚のパネルとしては最も大きいサイズ。何枚かのパネルをつなぎ合わせて6mの作品を作ったことはあったが、縦長の作品は初めてだという。

作業の様子を見守りながら、「ワイヤー大丈夫?」「ラインから10cmぐらい下だね」「最後に気を抜かないように」と気遣う。無事終了すると、スタッフに「記念撮影」と声をかけて写真に収めた。

足場が取り除かれ、喧騒から一気に静寂が訪れると、じっと作品を見つめた。ゲストの目線を確認するように作品に近づく。

ボタニカルなグラフィックは、明治時代の絵師による唐花文様で、壁紙としてヨーロッパに売り込まれていた経緯もあるそう。

舘鼻さん:「日本人が思い描いた西洋を感じますよね。東洋と西洋が織り混ざっている雰囲気に惹かれて、作品の中で再構築して使いたいと思っていました。アートですが、グラフィカルな要素が強い作品になっていると思います」

チームからも「かっこいいね」という声が密やかに聞こえてきた。

太鼓が円形に連なる彫刻作品は、ドアの開き具合や宿泊者の導線を入念に確認しながら、設置位置を調整していく。床下のコンクリートが思いのほか硬く、なかなか穴が開かない。急遽別の器具を用意することになった。

赤と緑とが交互に入れ替わる太鼓の連なりを、黒と紫が入り混じった不思議な色合いの台座が支える。6本の金属の棒が太鼓に差し込まれ、台座に据えられた。

仮設なのか、常設なのかによっても設計は異なる。「こうしたい」と伝え、チームがそれに必要な器具を揃えて応える。「いつもと同じメンバーなので安心感があります」と舘鼻さん。

アートが入ることを想定したスペースに、作品がぴたりと収まっていく。色もサイズも、まさにこの場所のためのもの。

舘鼻さん:「空間がこれで完成する気がします。例えば家に絵を飾る場合、その空間はアートのためにひらけているわけではありません。こんなふうに空間の一つの要素としてアートがあるのは心地いいですよね。もともとある作品を選んでもらったのではなく、このホテルのために作りましたから」

この場所にある意義

3日間をかけて作品の設置を終えた舘鼻さんは、プロジェクトを感慨深く振り返る。

舘鼻さん:「アートがどこにあるかということは、常に考えています。土地がもちろん違うわけですから。今回の場合は特に、ただ単純に空間にアートを入れたというより、この場所に、ここでしか見れないアートを作ること、この場所にインスピレーションを受けて生まれたアートを展示することに大きな意義があると思います。中村さんのおかげで、こうした機会に恵まれたことがとてもうれしいです」

アートが存在することで、「なぜこの文様なのか」「なぜ雷なのか」といった疑問や関心が芽生える。福岡・天神という場所の由来を知るきっかけになる。

舘鼻さん:「好きなアートを持って帰って家に飾るというのとは、内容が違うと思うのです。情報や意味を内包したアートというコンテンツと、ここでしか体験できない時間を過ごすことが、一番の醍醐味になるような気がします」

絵画作品の裏に記されたサインは、設置の時にしか見れない貴重なもの

************

取材協力

株式会社ハート・アンド・アート

関連ページ

"Artwork by Noritaka Tatehana"

(館内アート・販売アイテムのご紹介)