福岡の地に根ざした、工芸のアートを飾りたい。

「メインのアートは舘鼻則孝さんの作品でいくことが決まっていたので、そことの相性を考えながら、新しい方向性を探っていました。プランニングしていく中で、福岡という地に根ざした工芸を使って、アート作品にできないかと思ったんです」

と言うのは「Tokyo pm.」の代表・山本洋介さん。インテリアデザイナーとして店舗などの設計をすると同時に、国内外のデザインプロダクツを扱うコンセプトショップ「PARKER」を運営。またホテルに飾られる、アートのディレクションの仕事も手がける。

そのマルチな活躍によって磨き上げられた経験とセンス、また人と向きあい、ひたむきに作り上げていく実直な姿勢に「Plan・Do・See」側から全幅の信頼が寄せられ、東京・青山の「AOYAMA GRAND HOTEL」に次いで福岡・天神「ONE FUKUOKA HOTEL」のアートディレクションを担うことになった。

「とはいえ、とくに地元とのつながりがあったわけではなくて。1からリサーチすることから始めました」

そこで偶然、福岡の観光ウェブサイトで見つけたのが、福岡県南部の八女地方で400年以上も続く和紙の文化。

障子やふすまなどの建具から、提灯や表具用紙、また舞妓や役者が使う高級ちり紙まで用途の幅は広く、明治末期から昭和初期にかけて生産者は1700軒以上いたものの、機械紙の進出により激減。現在残るのはわずか5~6軒のみで、うちの1軒が「松尾和紙工房」。

ここもまた100年以上の歴史を擁する老舗だが、されど伝統にとらわれず、新たな挑戦もいとわず受け入れる風通しのよさがあった。

それは、山本さんが手さぐりのまま「ここだ!」と直感し、勢いでアポ無し(!)で訪れても、営む松尾夫妻が温かく迎え入れ、耳を傾けてくれたことからも物語っている。

あの有名ブランドから着想した、和紙の新たな加工。

工房とショールームを見学しながら話すうち、山本氏が目を光らせ、たちまち心を奪われたのが、美しくも緻密に折られた紙だった。

いわくこれは型紙で、プリーツをする工場で折り目をつけた和紙の作品を、井筒屋百貨店からの依頼で制作。これが2006年の福岡県の産業デザイン大賞(FUKUOKA DESIGN AWARD)の大賞を受賞したという。

ただすでに約20年の月日が流れており、詳しいことは当時の企画担当者である島添さんを通して欲しいという。「ぜひ紹介してください!」山本さんは、そこで再度の来福を約束した。

「きっかけは、プリーツを使った洋服のブランドだったんですよ」

と話すのは、「添」プランニングネットワーク主宰の島添正信さん。

井筒屋久留米店に伝統工芸の文化村を作るという計画が立ち上がり、当時企画を手がけていた島添さんが目を付けたのが、八女の和紙だった。

「天神にある岩田屋さんにあるお店を見て、これや!と思ってね。さっそく工場を調べて電話しまして『和紙を使ってプリーツできませんか』と聞いてみたんです。そしたら先方が言うわけです『そりゃダメです。100%破けます』って」

「破けてもいいです。とりあえず持っていきますので」そう島添さんが言い切ったのは理由があった。「ここの和紙は引きが強いから、きっと大丈夫やろう」。実際、加工してもまったく破れなかったのだという。

丈夫でしなやか、独特のハリと質感のある表情。

その秘密は、原料の「楮(こうぞ)」という植物にある。

和紙の場合、この乾燥させた楮を煮熟、漂白、均一に粉砕した繊維を、水の中で「簀(す)」を使って漉いていく。

通常、楮の繊維は1㎝以下。しかし九州産の楮は成長が早いため、2㎝以上あるものが多く、漉く際にそれらが絡まりあうことで、より強靭になるのだという。

その証にと出してくれたのは、和紙でしつらえたライダースジャケット。

まさに布地のように丈夫でしなやか、独特のハリと質感のある表情は、やはり紙でなければ出せない。

さらに山本さんは窓に飾られていたタペストリーにも目を奪われた。

短冊状に細長く切られた和紙が織り物のように交差した作品で、同じ八女で活動するアーティスト夫妻が手がけたという。

「これはまさに「創造交差点」というワンビルのコンセプトにもぴったり。これは面白いアート作品になるかもしれない」

山本さんは八女の和紙に、限りないポテンシャルを感じた。

「東京のコピー」はしない、Plan・Do・Seeのホテル作り。

「八女和紙を使ったアートを飾りたい」「ONE FUKUOKA HOTEL」の館内を彩るアートのディレクションを手がける「Tokyo pm.」の代表・山本洋介さんは、運営側にこのようなプレゼンをしたところ、Plan・Do・See側の反応はすこぶる上々だった。

本プロジェクトの企画段階から携わる本多篤さんは、当時のことをホップするような口ぶりで教えてくれる。

本多「まさかの八女か!と。そこから引っ張ってくるとは思いもしなかったので、まさに“創造”ならぬ“想像”を超えて、交差して交差して、どこのインターチェンジで降りるんだろうかと(笑)。ただ僕らがホテルやレストランを展開する時、東京でやったことをそのまま福岡に持ってくることは、ありません。地域に根ざし、愛されることを大事にしていますし、そこに一番の価値を置いているので、まさにこの提案はぴったりだなと思いました」

地域に根ざしたホテルを作りたい ーー こうしたプロジェクトにおいてしばしば使われる耳触りのいい言葉だけに「どこまで?」と思ってしまう……ところが、彼らは違った。

本当に、ぐいぐいとコミットしてくるのだ。

現地に行って対話をし、肌で感じたこと。

山本「まずは、本多さんと一緒に八女に行くことになりました。そこで松尾和紙さんをはじめ、地域の方々をいろいろと紹介したんです」

本多「僕は佐賀の唐津出身なんですけど、そこともまた全然違う文化が広がっている。改めて九州の奥深さを感じましたね」

現地でさまざまな人と対話を重ねるにつれ、本多さんが改めて気づかされたことがあった。

本多「地域の方が、いかに今回のプロジェクトに興味を抱いているのかということ。やはり天神の一等地で、もとあった福ビルは歴史が長いこともあり、地元の人から今も愛されてることを非常に体感して。しっかり最後までやり遂げないとな、と思いました」

すでに何度も通い続けている山本さんもまた、さらに思いを深くした。

山本「松尾さんから始まって、いろんな人をご紹介いただくんですが、みなさん本当に穏やかで、いい人しかいなくて。もちろん、街自体ものどかでいいなと思いますけど、まずは人。そこは、何回行っても変わらない印象です」

メンバー全員、引き連れてのツアーへと発展。

それだけでは終わらない。本多さんがゼネラルマネージャーの高畠さんに軽く「八女行きますか?」と話を振ったところ「であれば、メンバーみんなで行きたい」と返ってきたという。

そして話はトントン拍子に進み、なんと大型バスを借り切り、数十人という八女ツアーが決行されたのだ。

本多「お客さまにアートについて聞かれた時、サービスのメンバー全員が語れたほうがいいよね、と。オープンにあたって新規採用したスタッフも多かったので、僕らがふだんどういう視点で構築しているのか、何を大事にしているのか。そういう姿勢を彼らに見せたい、という意図もありました」

ここでフル発揮されたのが、地元のネットワーク。

山本「とにかくこんな大きなバスをどこに停めようか、というのが目下の課題で。ただ今まで知り合った地元の人たちが『あそこの駐車場なら停められる』、『ならばこういうコースがいい』などと連携をとって動いていただいた。ホント、地方ならではのコミュニティに助けられました」

実際に訪れたところ、つくづく感じるのはその徹底したおもてなし。行くところ行くところ「まずはどうぞ」と、お茶を差し出してくれる。しかも、さすがお茶の産地だけあり、ひと口飲むとじんわりうまみ甘みが広がる、クオリティの高さと言ったら!

誰もが驚き、そして笑った!作り手たちのプレゼン力

さらに驚くべきが、プレゼン能力の高さ。とくに「松尾和紙」の松尾佳良子さんは、声を張り上げながら、立板に水のごとくよどみなく、わかりやすく、時にジョークも交えながら(!)軽妙に、八女和紙についてレクチャーしてくれる。

松尾「楮(こうぞ)という紙の原料の繊維を、ほぐしやすくするのが『ネリ』です。トロロアオイという草の根をつぶすと出るオクラのような粘り気が、リンスのような役割になって、繊維がからまず、きれいにバラバラになります。また漉いた紙を重ねてもくっつかないのも、この『ネリ』が効いているから。ただ乾燥すると飛んでしまうので、必要な時には役に立ってくれて、必要がなくなると消えてくれる。いい恋人みたいな(笑)」

八女の女性は、まさに和紙のように強く、頼もしい!よりそれを確信したのが、造形作家の矢賀部恭子さんと出会ってから。山本さんが注目する、和紙を市松に編んだ作品を手がける張本人だ。

矢賀部「もう、半世紀くらい前よね。当時通っていた美大の教授が八女の人で『ここには和紙があるから、それを使って何か作りなさい』と言われて、卒業制作で作ったのが最初です。その後結婚して、夫の仕事の都合で長崎の佐世保にいたんですけど、実家のある八女に舞い戻ってきたのをきっかけに、また和紙と出会って。そこで(制作意欲が)爆発しました(笑)」

松尾さんから仕入れるという和紙は、こんにゃく糊加工をしたものを好んで使うそう。

矢賀部「そうすると丈夫になるし、なんとも言えない、いいシワが出るんです。それに惚れちゃった。顔には欲しくないけど、紙にはシワが欲しいよね(笑)」

「ONE FUKUOKA HOTEL」がめざす、見えない「アート」。

「地域に根ざすホテル」をめざし、地元の伝統工芸を使ったアートを飾る。彼らが本当に大事にしているのは、その事実よりもむしろ、そこに至るまでのプロセスなのかもしれない。このプロジェクトを通じて、地域の人たちと関わるきっかけを作る。自分たちの足で出向き、空気を感じる。彼らの声にこよなく耳を傾け、土地に対する愛を受け取り、活かす。

目には見えないけれど、確かに場に宿るアトモスフィア。これもまた「ONE FUKUOKA HOTEL」のめざす「アート」のひとつ、だとするならば。

伝統工芸への先入観がもたらした功罪

伝統工芸という言葉には、どこか高尚なムードがつきまとう。とりわけ和紙や漆といったものは、その繊細さもあいまり「取り扱いに注意すべきもの」として、我々の心にしかと内部化されている。

しかしその腫れ物に触るような「配慮」こそが、自分たちの日常から遠いものとして押しやり、作り手からすれば「不本意な権威」をもたらしているとするのなら。

松尾「以前は、1日に4組くらい見学者がいたんです。近辺の小学校では教科書で和紙の文化に触れられていたので、社会見学がけっこうあったんですね。あとは広川の絣工房や八女の和紙そして星野の木工工房をめぐる観光コースがありまして、北九州などからもよく来られてましたね」

とは「松尾和紙工房」の松尾佳良子さん。ところが現在は、それらもすっかり少なくなってしまったという。

松尾「教科書の内容が変わってしまったこともありますが、そもそも和紙がすでに遠い存在になってしまったんだと思います。80代ぐらいの方々が工芸に興味を持っていて、紙人形を作るなどの活動もありましたが、70代より下の世代は、もうあまり興味がないんでしょうね」

そんな中、現代における和紙の需要はどのようなものがあるのだろうか?

「うちは掛け軸の裏打ちに使われる和紙を作って卸しています。これは手漉きの強さが絶対的に必要で、厚みも非常に細かく調整されています。表具屋さんが使うものなので、完璧なものを提供しなければなりません。品質が悪ければすぐに返品されます。非常に厳しい世界です」

細部の品質評価が厳密でありながら、実際には掛け軸の「裏」にあたる部分のため、日の目を見ることは少ない。八女の和紙といえば名声は十分、加えて長年の経験と技術、文化遺産としての価値、プロダクトとしての完成度。すべてを兼ね備えているのにもかかわらず、報われることはそう多くないのだ。

それだけに、今回は和紙をアート作品に昇華、福岡市のラグジュアリーホテルという表舞台に上がらせ、多くの人たちの目に触れる機会を作ったのは彼らにとって、存外にうれしい体験だったという。

「半年間、いい夢を見させていただきました」万感こみあげる表情でそう語る松尾さんが忘れられない。

自分らしくあることが「自由」

「最初は驚きましたよ、そりゃ。でも実際にやってみたものを見てると『けっこういいやん』って(笑)」

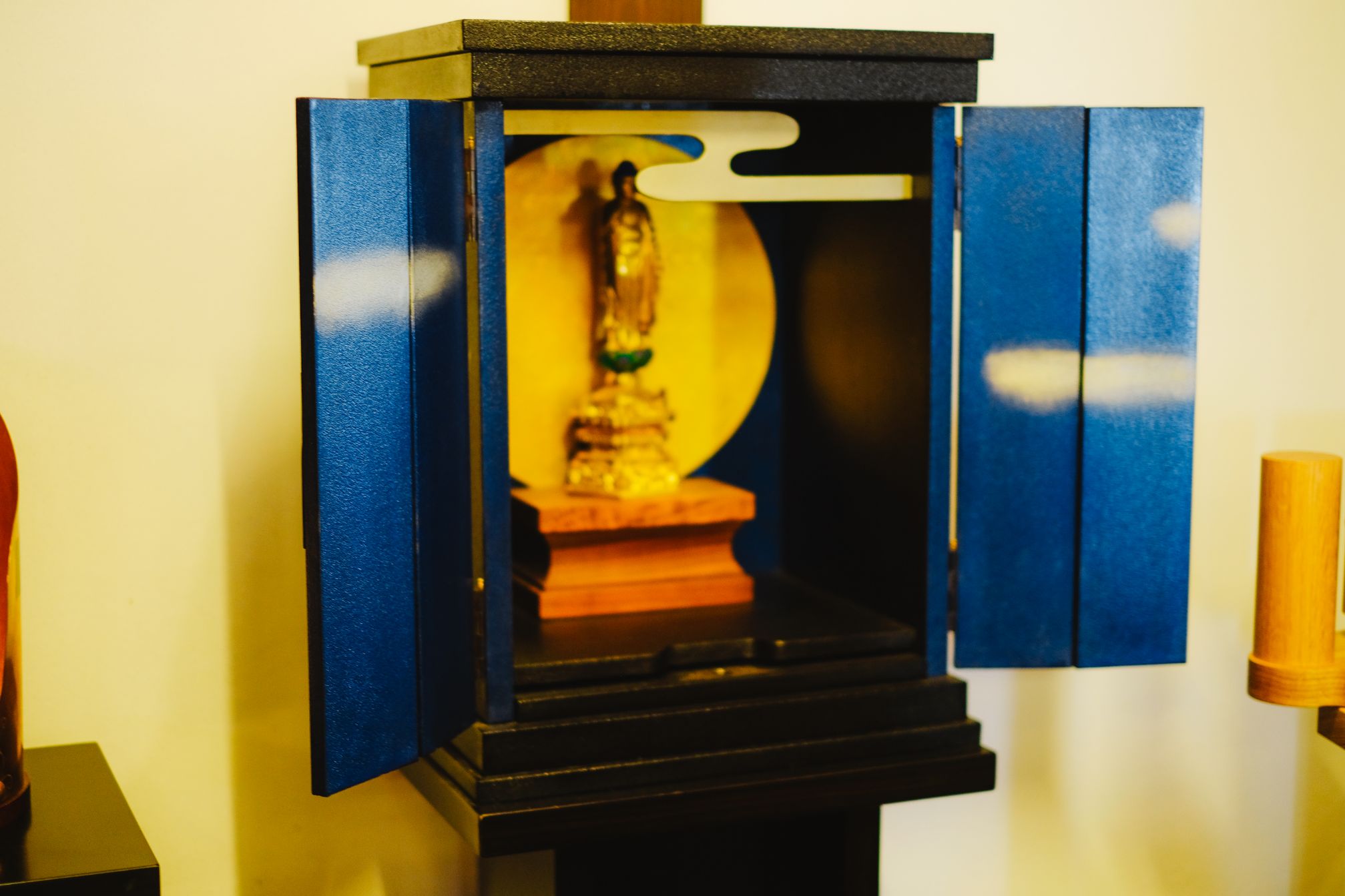

とは、同じく八女で仏壇・仏具の製造販売を行う「城後仏壇店」の城後好孝さん。

仏壇は木地作りから漆塗まで、多様で高度な技をあまた必要とする、まさに「伝統技術の総合工芸」。さらに仏教の高尚なイメージも重なり、敷居が高いものとしてとらえがち。だが本プロジェクトのアートディレクションを務めた山本洋介氏は、城後さんに急遽、漆塗を施したパネルアートを依頼した。

城後「職人には本能的に『こうじゃなきゃダメだ』という感覚があって。それとプライドもが邪魔して、枠からはみ出しきれないところがあるんですよね」

城後さん曰く、伝統工芸の世界を前に推し進めるためには「自由」を理解することが大切だという。

城後「『自由』という言葉は明治時代、福沢諭吉が英語の『liberty』や『freedom』から訳したもので、もともとは「勝手」という意味だったんです。しかし本来の自由とは、仏教用語で「自分が自分であること」。魚が水の中を泳ぐことが自由であるように、自分らしくあることが自由なのです。だから伝統も、無理に革新しようとする必要はないと思うんです。自分がいい、と思うことをやればいい。それが「勝手」ではなく「自由」です。僕は今回、これをひとつのチャンスととらえ、若い人の感覚を尊重して挑戦してみることにしたんです」

山本氏が福岡のさまざまな伝統工芸、その作り手たちと出会うことによって、泉のように湧き出た自由な発想。そこにあれよと導かれ、ともにダイブするように、職人たちもまた本来の「自由」を取り戻していく。本プロジェクトが単なる「伝統工芸作品の展示」にとどまらないのは、そもそも現代アートが携える「これまでの既成概念を覆し、新たな価値観へと転換を促す力」を発揮させたから。過去の認識を根本から変えるコラボレーションに、真摯に取り組んだからに他ならない。

ではこの物語の最後に、山本氏がワンフクオカホテル、さらにワンビルのため手がけた作品をめぐるアートツアーとしゃれこもう。

一階のエレベーターホール。こちらは福岡で金属切曲加工・レーザー切断加工の「富永スチール工業株式会社」に協力を要請。鉄やステンレスの型抜きの残材を組み合わせ、ワンビルの前身「天神コア」のモチーフで作った作品。

背景には縁の下の力持ち、和紙が貼られている。金属との質感のコントラストが美しい。

19階の客室廊下にずらりと並ぶのは、前回紹介した造形作家の矢賀部恭子さんによる、和紙を市松に編んだ作品。

色のコンビネーションで魅せるものもあれば、染めや漂白をせず、ありのままの手漉き和紙の美しい色あいをたのしむ作品も。

こちらは福岡でプリーツ加工と製造を行う「オザキプリーツ」と、松尾和紙との協業による作品。プリーツ型できれいに折り、かつ和紙の存在感を出すべく何回も調整した和紙を使用、テクスチャーだけを楽しむ、静かで心落ち着くアート。

ホテル内にある鉄板焼レストラン「WAN STEAK HOUSE」の壁に飾られているのが、城後さんによる漆塗りのパネル。

18階のライブラリーラウンジには、ワンビルの前身である福ビル内に1966年にオープン、99年にその歴史に幕を閉じた伝説のインテリアショップ「NIC」のショッパーをモチーフにした作品が。こちらも和紙は、もちろん松尾和紙。柄は福ビルに使われていたタイルを版にしてスタンプしている。

そしてワンビル一階のエントランスでは、そんな彼らへのオマージュをこめたディスプレイが期間限定で展示。

平面で構成された世界ながらも奥行きを感じるだまし絵のような作りは、過去から未来への扉をノックするような、可能性に満ちた力強さがある。