MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.

MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.

ONE FUKUOKA PROJECT.

福岡を拠点に国内外で建築設計や土木構造物のデザイン、都市開発に携わる松岡恭子さん。幼い頃から親しんできた天神の再開発では、開発の主軸となる天神明治通りまちづくり協議会で5年間にわたりアドバイザーを務め、明治通り沿いの歩道デザインも手掛けていらっしゃいます。この街を愛する市民として、そして、建築家として。それぞれの視点を通して、歴史ある天神への想いと、未来に向かう天神への期待を語っていただきました。

建築家

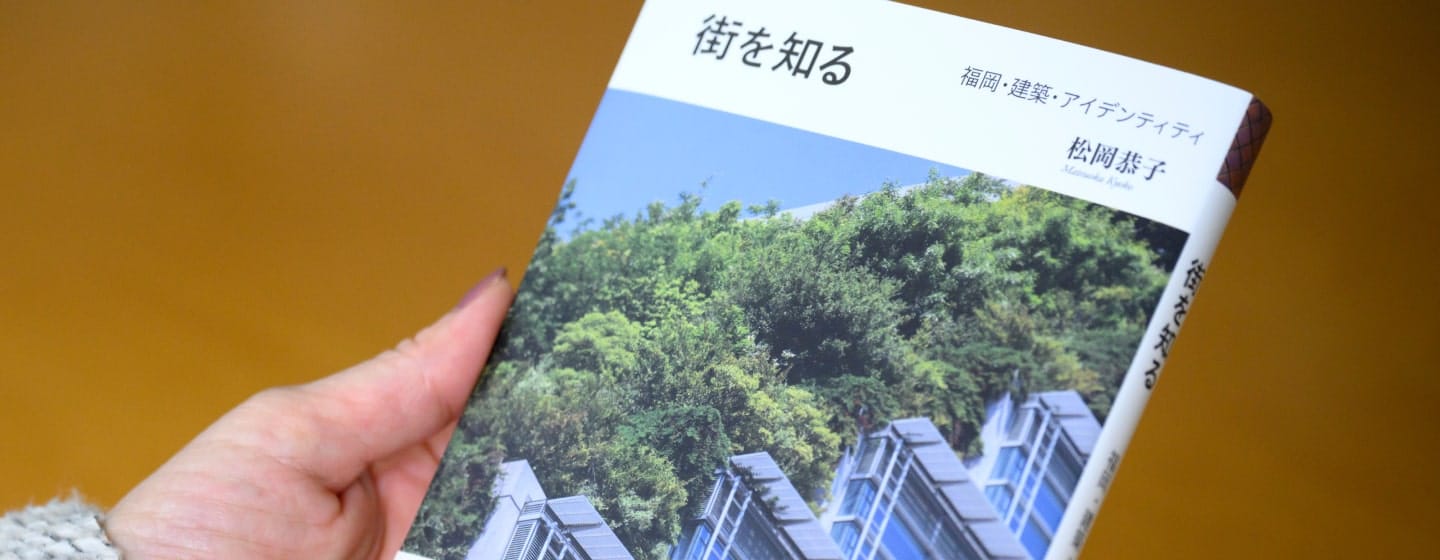

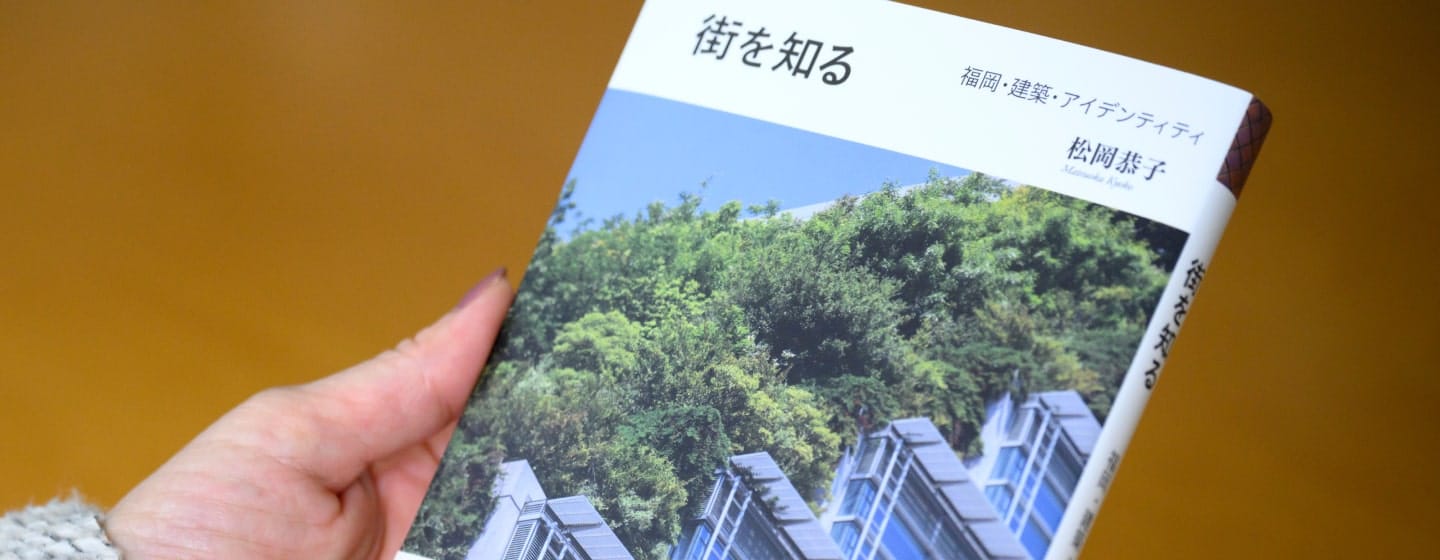

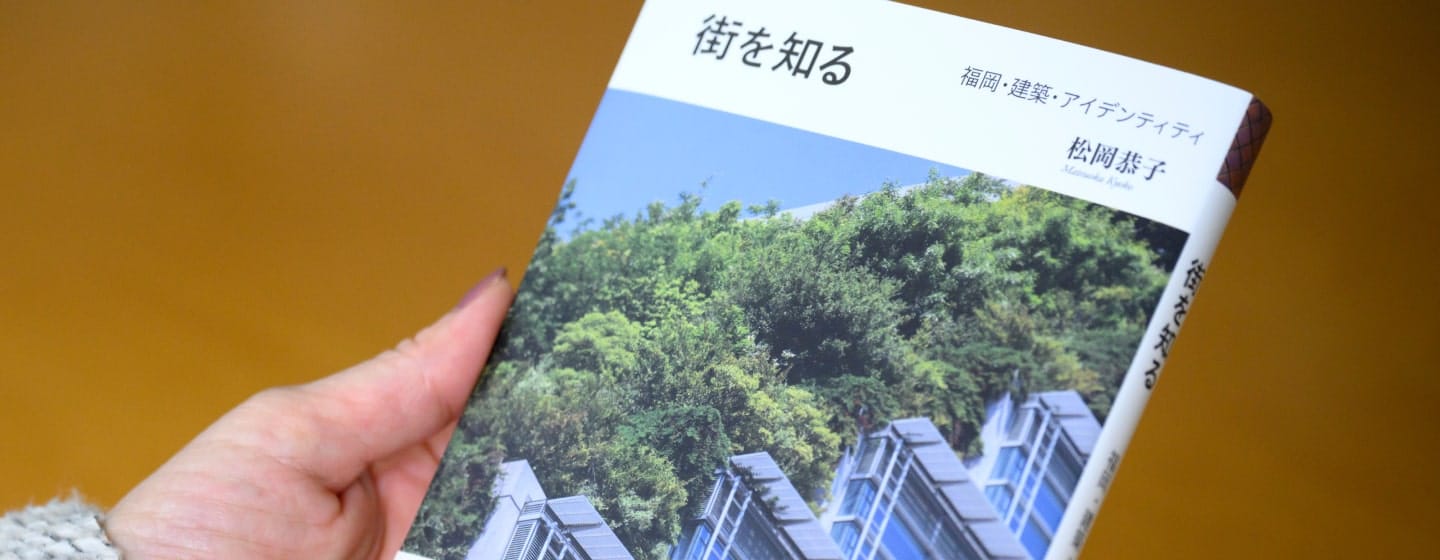

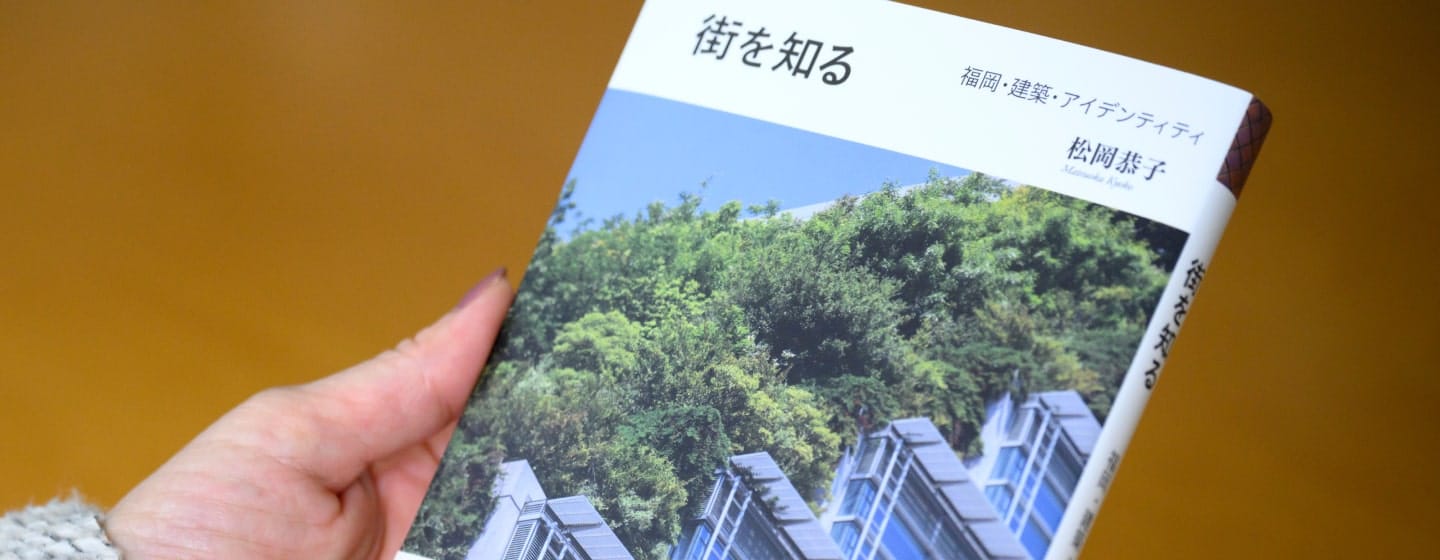

1964年福岡県出身。九州大学、東京都立大学大学院、コロンビア大学大学院修了。国内外でさまざまな建築を設計しつつ大学でのデザイン教育にも従事。公園や橋梁など土木構造物のデザインも手がけてきた。九州各地の景観計画、福岡市の大規模再開発へのアドバイザーなど都市デザインへの関わりも深い。社会実験「One Kyushu ミュージアム」主催の(一社)都心空間交流デザイン代表理事、今後の都市の公共性を探求している。近著に「街を知るー福岡・建築・アイデンティティ」。

西公園の参道沿いに住んでいた幼少期、天神には祖母や母と路面電車で来ていました。西鉄グランドホテルの前の電停で降りて、新天町や岩田屋へ。当時の新天町には女性が楽しい一日を過ごせる場所、というイメージがありましたね。既製品が少なかった頃、母はよく新天町で洋服を仕立てたと言っていましたし、祖母とは「飛うめ」でお蕎麦をいただくのがお決まりのコースでした。この商店街は古くから地下通路も含めて周りのビルと立体的につながっているので、移動手段としてもすごく使いやすい。

どこからでも入っていけるし、どこへでも抜けていける。そんな風通しの良さが魅力です。同じように、西鉄グランドホテルやかつての福ビルにも複数の入口があり、それが親しみやすさにもつながっています。特に通路と商品展示が一体になっていた福ビルは中を歩くのが楽しく、文具専門店の「とうじ」に並ぶハガキから季節を感じ取ったり、地下に降りて食事をしたり。60年代から福ビルの2階にあったインテリアの「ニック」も忘れ難いですね。国内外の優れたデザインを紹介し、福岡にモダンデザインを広めた功績は大きいと思います。

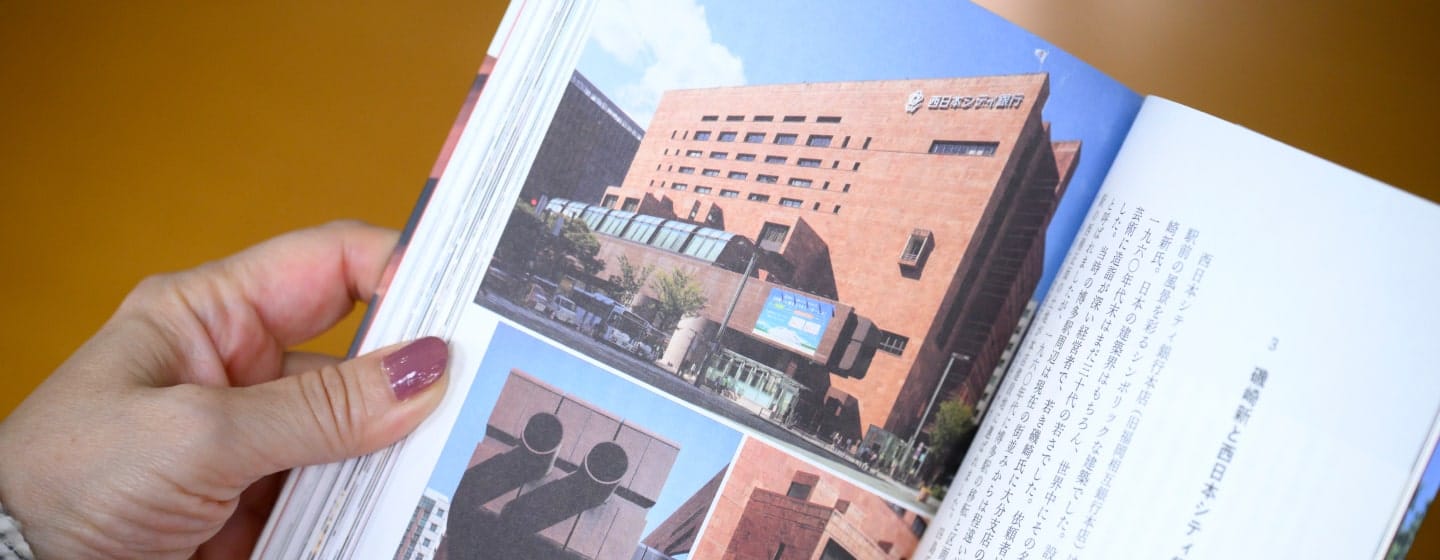

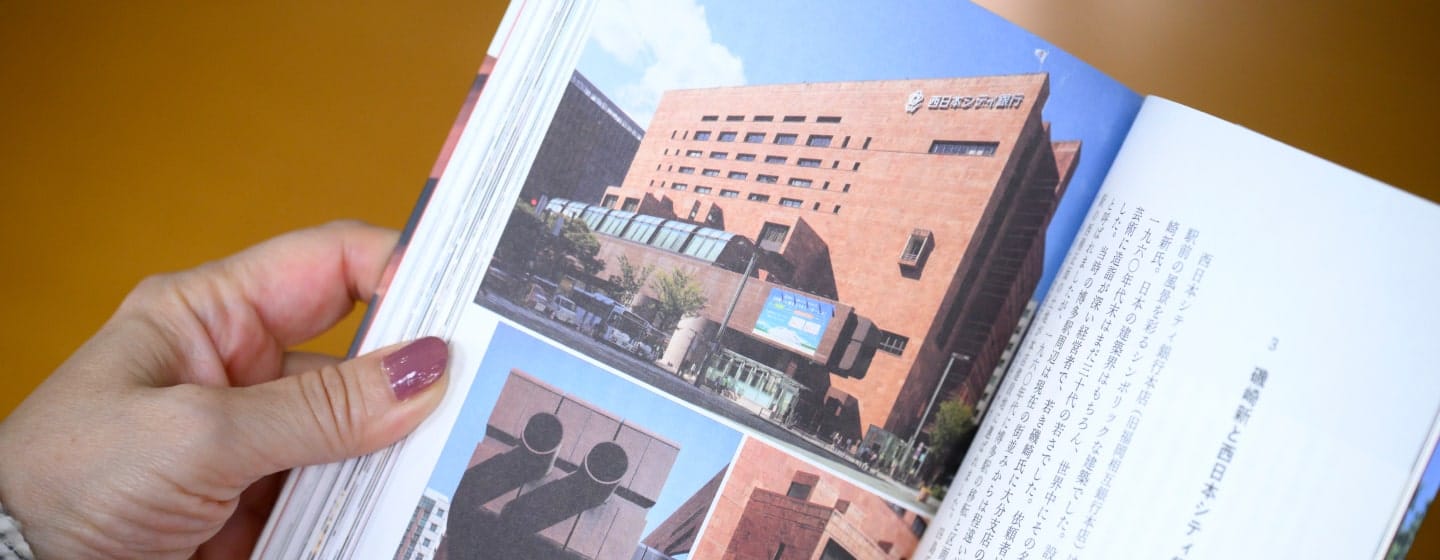

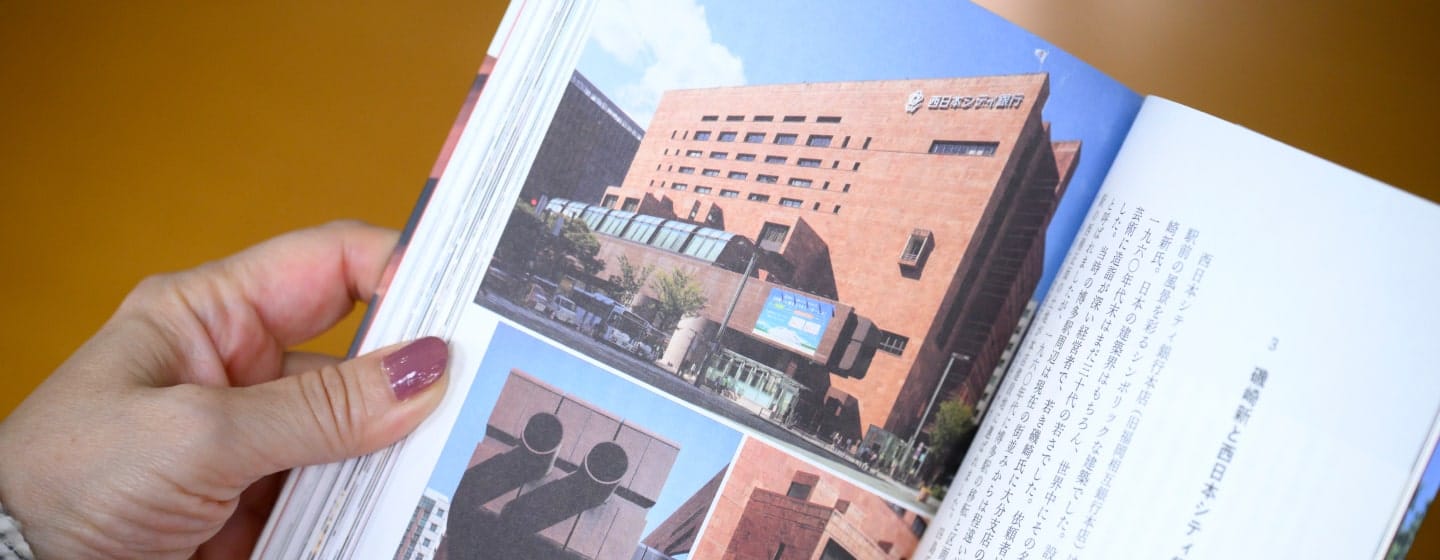

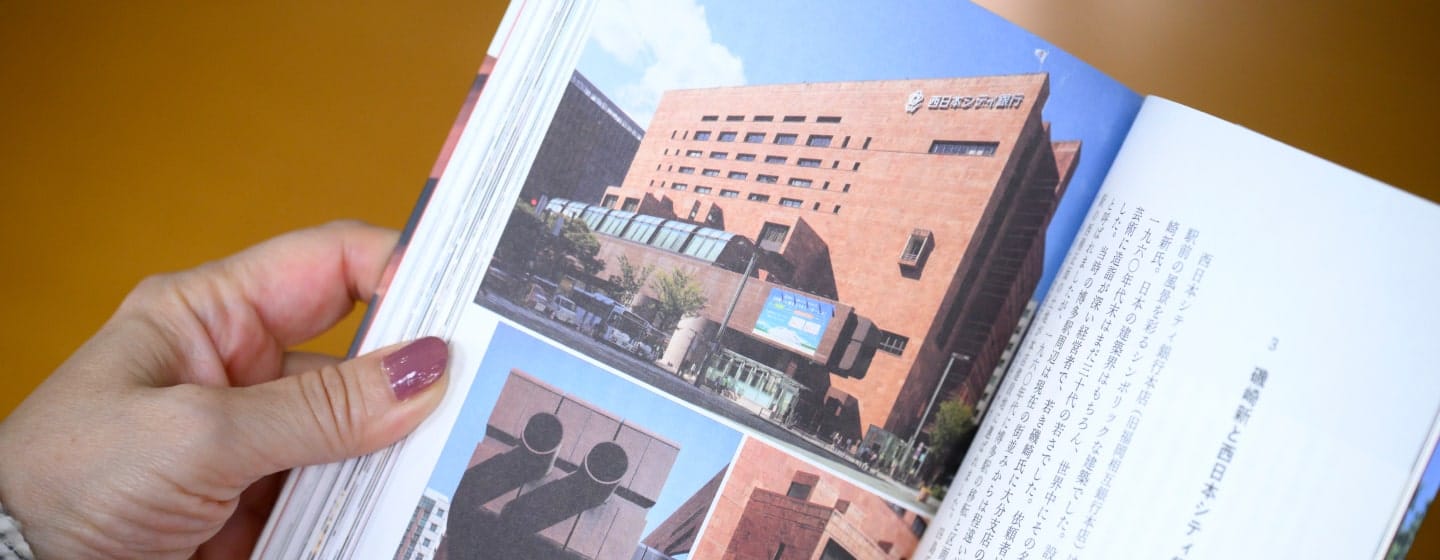

天神の建築でまず思い浮かぶのは福岡銀行本店。地下にあるFFGホールは松の木のブロックを積んだ壁面で、音響も素晴らしいんです。しかも1階に大きな広場があるでしょう。都心の一等地にありながら、敷地の三分の一を誰も自由に過ごせる広場にするとは、じつに気前がいい。建築そのものも優れているんですけど、公共に寄与しようという精神に敬意を表さずにはいられません。都市圏の建築物には経済効果という命題がありますが、万人に役立つ場を提供しようという事業主の想いが伝わるから、人々も自然と集まってくる。それこそまちづくりの基本です。福岡の人は新しいものが好きで変わっていくことに躊躇しない気質があるけれど、今の天神があるのは、かつて私財を投じて天神から博多にかけて循環路面電車を通した渡辺與八郎さんをはじめ、地元の発展と繁栄を願って汗をかいてきた偉人たちのおかげです。戦争という苦しい記憶がまだ生々しい時代にも、未来を向いて街を創っていこうと動き続けた先人たちがいた。それが現在の天神・福岡の発展の基盤となっていることを、私たちは忘れてはならないと思うのです。

開発には生まれるものだけでなく、失うものが何なのかを把握しておくことも大切です。私にとってもたくさんの思い出がある天神。建物が立派になるだけでなく、人々が心を寄せたくなるような街って何なのか、より良くなるには何が必要だろうと、地権者や事業主の方々と膨大な時間をかけて勉強会や協議を重ねてきました。おそらく、新しくなった天神には様々な感想が寄せられると思いますが、すぐに成功だ失敗だと判定はできません。街はみんなのもの。みんなで10年、20年と長い時間をかけて育てていくものですからね。皆さんに使っていただきながら歳月を重ねるうちに、廃れていくものがあれば盛り上がるものもあるでしょう。私は天神という都心の中に、ギャラリーやライブラリー、九州各地の文化を紹介する拠点といった公共空間があってもいいと思っています。誰もがそこに行って本を読んだり、学生が友人と勉強したり、アートや九州の工芸にふれたり……そういう経済効率からは少し離れたようなコンテンツも巻き込みながら開発を進めていくと、より感性豊かな都市へと育っていくような気がします。

街はみんなのもの。みんなで育てていくもの──。松岡さんの言葉に思わず胸が熱くなりました。新しくなる天神の成長も10年、20年と長い目で見守り続けていきたいものですね。そこにはきっと、一人ひとりの新しい天神の思い出が刻まれていくことでしょう。そして、快適が当たり前に思われている現代、建物や歩道にもそれを支えるさまざまな工夫が仕掛けられているのだと痛感。松岡さんの解説を聞きながらビルや街歩きをしてみると、天神への愛着もますます深まりそうです。